Texte de Paule Mackrous

Texte de Paule Mackrous

Avril 2016

En géométrie, translation signifie le glissement d’un corps d’une situation spatiale à une autre. On déplace tous les points d’un objet selon un même vecteur et celui-ci demeure identique. Du côté de la littérature, on dit que « le processus de traduction est un processus d’interprétation » et qu’« il y a aussi recréation [1]». Avec Translational Space, Santiago Tavera nous invite à méditer sur ces deux types de translations. Que reste-t-il d’une œuvre après sa traduction? Qu’est-ce qui est immuable? Qu’est-ce qui change? Et si on pouvait le représenter, à quoi ressemblerait l’espace, mental ou physique, où advient la translation?

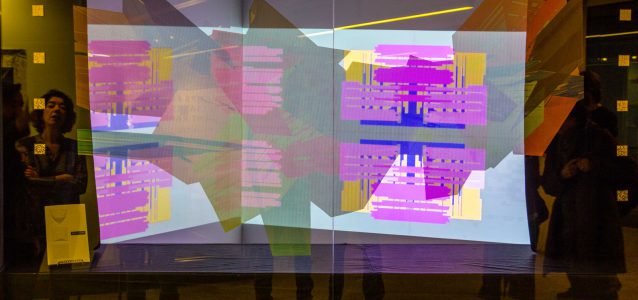

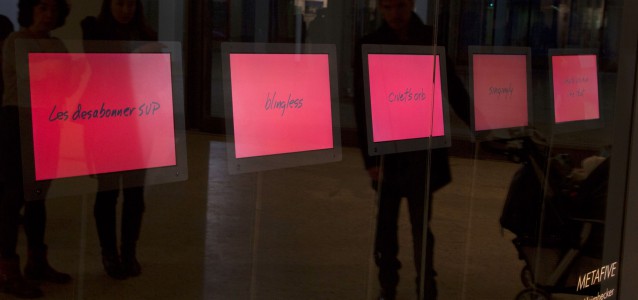

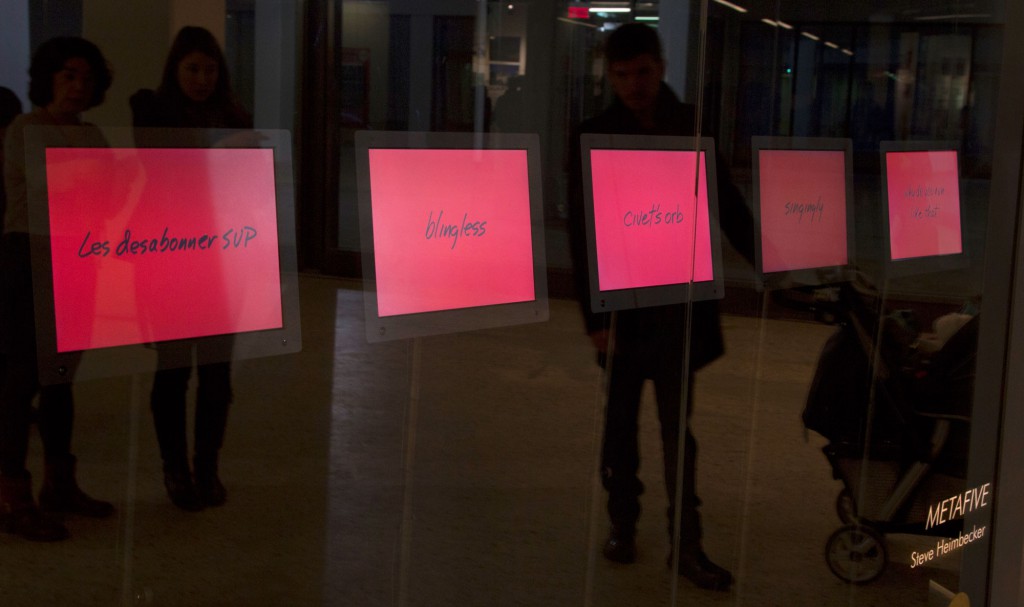

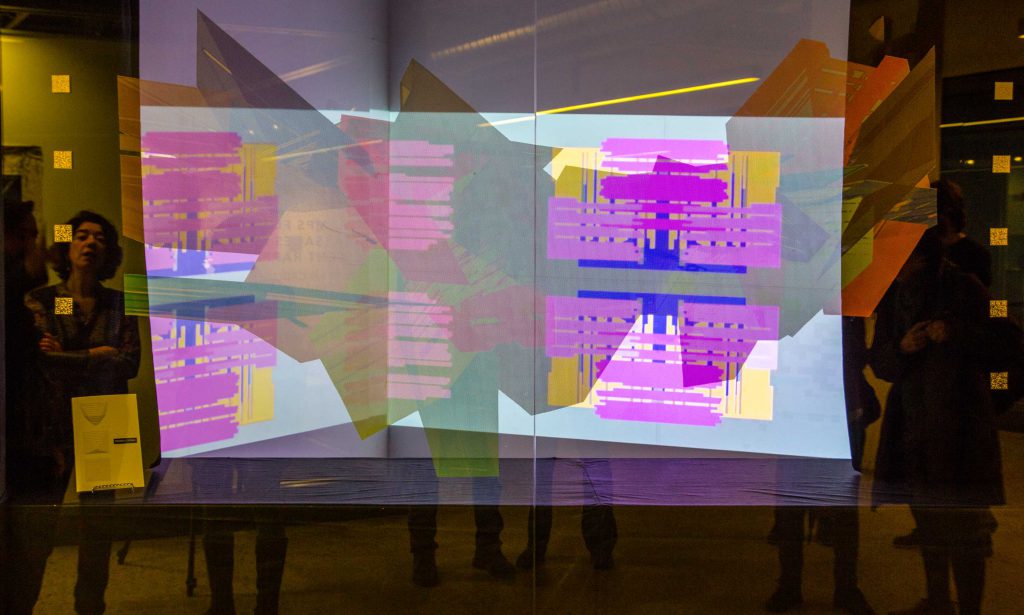

Située elle-même dans un lieu de passage, soit le couloir du pôle De Gaspé, l’œuvre place le spectateur devant une forme géométrique complexe, imprimée sur la vitre. On aperçoit, en filigrane, une projection vidéo dans laquelle des volumes, des lignes et des couleurs se meuvent. À première vue, on qualifierait sans doute ces animations d’abstraites. Elles rappellent aussi bien les abstractions géométriques d’un Piet Mondrian que celles d’un Theo Van Doesburg, mais adaptées à un média et à ses spécificités (son, cinétisme, tridimensionnalité). Translational spaces est pourtant un univers fictif; j’oserais même dire qu’il est figuratif. Cet aspect se déploie dans un livre contenu dans des Q-codes disposés sur la vitrine. Chacun des Q-codes renvoie à un récit d’un lieu, d’une situation ou d’un corps dans un espace. Alors que les animations sont abstraites, les mots auxquels elles sont associées engendrent ce qu’Husserl appelle le « monde d’image ». Lorsque nous nous plongeons dans celui-ci, les choses n’apparaissent pas dans le champ visuel de la perception », mais dans un « tout autre monde qui est séparé de notre présent actuel [2]». Les récits nous font voir les formes géométriques comme des abstractions issues d’architectures, de corps ou encore de sensations.

Plongé dans une telle œuvre, on est habité par l’incertitude. Tel que l’écrit Tavera : « The state of uncertainty is simply the space in between where the body and the soul communicate.[…] ». L’incertitude est ici un moteur pour l’interprétation : un espace imaginaire à apprivoiser, puis à habiter. Par ses animations et ses récits, l’artiste lance des « bottles of thougths to the open sea », pour reprendre ses propres mots. Il revient alors au passant de prendre le temps de les repêcher pour faire de ses incertitudes des possibilités.

[1] Xu Jun (2004), « Expérience et théorisation de la traduction littéraire en Chine », Journal des traducteurs, Volume 49, no 4.

[2] Edmund Husserl (2002), Phantasia, conscience d’images, souvenirs, Paris, Jérôme Million, p.52.